En 1978 Robin Wood escribió un texto titulado Responsibilities of a gay film critic1, él era, por si cabe alguna duda, ambas cosas. En el artículo enfatiza lo importante que es reconocer que la identidad del crítico siempre afectará a su percepción ante las películas. Y recalca que no es malo, que la crítica nace subjetiva. No obstante, también recuerda que la labor del crítico nunca debe ser política ni propagandística, su identidad subyace y está latente en sus textos críticos. Quizás por eso, parece que a Wood le interesaba más hablar de homosexualidad en las películas de manera indirecta, y cuando tocaba escribir sobre cine queer le parecía que era exagerado, demasiado político y trabajos de activismo que lo único que conseguían era alejar a las audiencias mainstream del cine queer. Como es el caso de su crítica de Zero Patience (John Grayson, 1993). Por alguna razón, la sensacion que queda es la de que lo homo, marica, queer, lesbiano, solo es permitido cuando un heterosexual asiente con la cabeza y dice: “así, sí”. Wood, sin maldad probablemente, apostaba por la asimilación del cine queer en los códigos heteronormativos.

Anclar el cine queer a la homonormatividad, al género mainstream por ejemplo (un día de estos revisitaré Bros como boss final y veremos), es acabar con la potencialidad natural de lo queer. Escribe José Esteban Muñoz en Utopía Queer:

[...] para acceder a la visualidad queer quizás debemos entrecerrar los ojos, tensar la mirada, forzarla a ver de otra manera, más allá de la imagen limitada del aquí y ahora.

Por eso, quizás, la responsabilidad del crítico va más allá de intentar que el cine queer se amolde a lo mainstream, o intentar juzgarlo desde esta lente. Quizás desde los textos críticos, los ensayos, e incluso, las recomendaciones se puede hacer algo por dejar que las películas fluyan, reclamar sus imperfecciones con la única pretensión de que el cine queer, curioso y juguetón, siempre sea un horizonte al que aspirar.

Aquí van unas recomendaciones de películas en ocasiones incómodas, divertidas, políticas, etc.:

¿Por qué hay tantos musicales sobre el VIH?

El primero, por supuesto, Zero Patience que tomó la hauntología que atraviesa lo queer para imaginar un deseo complejo que supera el presente, el pasado y el futuro. John Grayson imagina la vida después de la muerte del paciente cero del VIH y la manipulación de los medios por convertirlo en un villano. No se reduce a dar voz a Zero, convierte lo fantasmal, la victimización, y el miedo en números musicales en los que el extrañamiento y el deseo es la prioridad (os he contado que la presenté en el cine Doré hace un año ya).

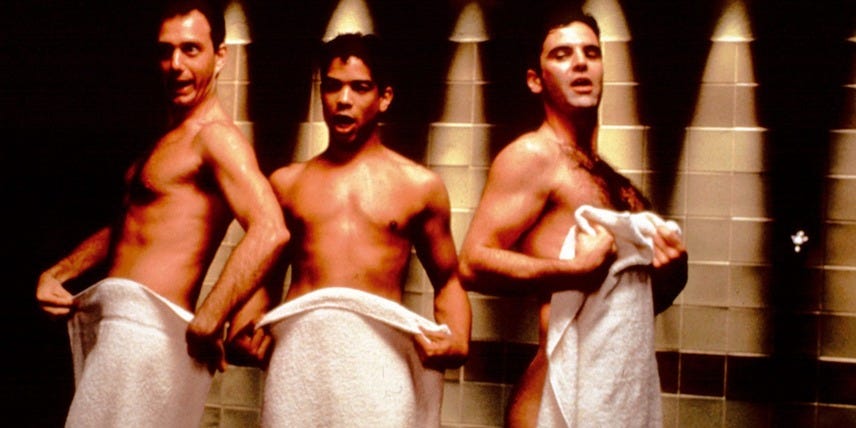

Tras el pánico inducido en los 80 en Estados Unidos, los 90 recogen el fruto: el sexo es denostado públicamente, así que echando la vista atrás Jeffrey (Christopher Ashley, 1995) se posiciona como una película, convencional pero irreverente, una comedia romántica musical en la que un hombre al que le encanta el sexo se enamora de uno seropositivo. Los confesionarios a modo de Alcohólicos Anónimos, la ruptura de la realidad con los números musicales, convierten lo que siempre se ha preferido tratar desde el derrumbamiento emocional en una celebración del sexo, y venga, el amor.

Ambas películas combinaban lo que siempre se ha considerado superficial del cine, el musical –en sí mismo muy reclamado como código de la cultura homosexual–, para poner en el centro la diversión, la alegría, y la exaltación de la identidad gay.

Maricas malas (hay muchas películas sobre grupos de gays que se odian)

Tanto el remake de 2020 como la original de The boys in the band, poen en el centro un grupo de amigos gays de Nueva York que parece que su amistad se sostiene por su sexualidad. Aunque la de Friedkin fue criticada por ser una amalgama de estereotipos que continuaba la idea de que los hombres gays en el fondo no quieren ser gays, es una película increíble. Pero esa no es mi recomendación, la de 2020, protagonizada por un elenco gay, que también interpretaron la obra de teatro, está dirigida por Joe Montello y el buenismo que atraviesa esta última versión se deja ver también en su película Love! Valour! Compassion! (1997) –que yo vi por que uno de los protagonistas es Jason Alexander–. Unos amigos, también entre el odio y la nostalgia, viven juntos unos veranos en la casa del lago de uno de ellos, mientras preparan un número de ballet. Las rencillas, los recuerdos, el paso del tiempo, y los enamoramientos afloran en una película que solo se propone sujetarte la mano durante un rato.

I think right now you’re holding hands. I think that when Perry has to take his hand from yours, Arthur, to steer in traffic, he puts it back as soon as he can. I think this is how you always drive. I think this is how you go through life.

Yo creo una película en la que se dice esto devería ser vista…

No obstante, si hay algo más interesante es lo importante que son los espacios comunes queer, porque encierran una memoria colectiva que no ha sido preservada. Lo popular, las relaciones, los códigos se crean en bares, fiestas, etc. Fire Island desde los 60 y 70 es símbolo para el encuentro (muy mediado por la clase y la raza), y aunque la película con su nombre de Andrew Ahn (2020) rinde una especie de homenaje al lugar, también se puede echar la vista atrás con Sticks and Stones (Stan Lopresto, 1970), sobre una fiesta del 4 de julio en la que inevitablemente comienzan a surgir problemas entre los invitados, rupturas, celos, y amor libre. Y, todo lo contrario, porque sucede en navidad, es Some of my Best Friends Are… (Mervyn Nelson, 1971), precisamente destaca lo importante de la comunidad, aunque personalmente odies a la mitad de las personas en una fiesta.

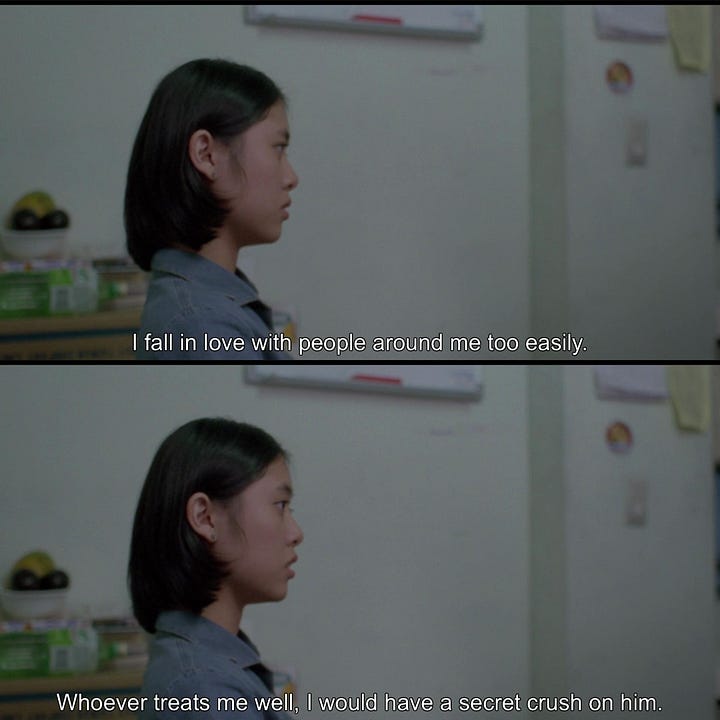

Las lesbianas, no os preocupeis, también tienen amigas como la representación del grupo de amigas de Everything Relative (Sharon Pollack, 1996), pero también se lían con sus amigas: Liz and the Blue Bird (Naoko Yamada, 2018), Murmur of Youth (Lin Cheng-sheng, 1997) o Blue Gate Crossing (Yee Chin-yen, 2022), que van todas ellas de mirar a la chica que te gusta. Canónico.

Más propaganda, más

Arthur J. Bressan dirigió porno, pero también varias de las películas más importantes de la historia del cine queer. Buddies (1985), entre la ficción y el documental, es la historia de acompañamiento entre un joven en el hospital portador del virus del VIH y un chico gay completamente despolitizado. A lo largo de la película, le explica que debe implicarse con el movimiento, que debe comprometerse con el sexo que práctica y su identidad y jamás diculparse por ello. Por esa razón, en una de las escenas Bressan incluye metraje de otro de sus documentales Gay U.S.A (1977), una recopilación de entrevistas durante las primeras manifestaciones del orgullo. La versión ficcional de todo esto, la dirigió Christopher Larkin en A Very Natural Thing (1974), sobre correr por la playa y enamorarse (y la no monogamia, sorry), también es una película sobre aprender que la sexualidad se lucha en la calle.

Drag me up

De To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar (Beeban Kidron, 1995) siempre destaco el chiste sobre la bisexualidad, pero también la lucha mental que deja en mi cerebro la pregunta de si esto es problemático. Ni todo es blanco o negro, y las películas pueden ser complejas, pueden escamar, pueden incomodar y también puedes decidir que de hecho quizás no se debería de haber rodado; pero también que estás agradecida de haberla podido ver. Todo cabe en la experiencia del cine. Y si lo que quieres es abandonar la comedia a favor de algo más dramático Torch Song Trilogy (Paul Bogart, 1988) es una película sobre enamorarse a lo largo de la vida.

Alguien nos recordará

En el libro de José Esteban Muñoz se recuerda que toda genealogía es una ficción, así que tenemos libertad para crear y destruir la nuestra. Quizás por eso, aunque la labor documental de las memorias es siempre agradecida, como el documental Not Just Passing Through (Jean Carlomusto, Catherine Gund, Polly Thistlethwaite, Dolores Pérez, 1994) en el que se relatan 3 historias conectadas al Lesbian Archive de Nueva York. Se debe destacar el papel de la ficción como herramienta para crear memoria, como han hecho Cecilia Barriga en Encuentro entre dos reinas (1991) o The Watermelon Woman (Cheryl Dunye, 1996)2, dos películas que priorizan la reflexión sobre un pasado que no ha sucedido como proyección del futuro. Lo hipotético se materializa.

Tantas cosas quedan por recomendar… así la única responsabilidad queer es seguir haciéndolo.

También recomiendo especialmente sus cortometrajes, mi favorito es The Potluck and the Passion (1993)

Me encantó! Hay muchas que no conocía y ya mismo las busco. Gracias! Hace poco escribí sobre B. Ruby Rich y el NQC, por si te interesa, te lo dejo acá: https://sashazuv.substack.com/p/new-queer-cinema-una-breve-introduccion